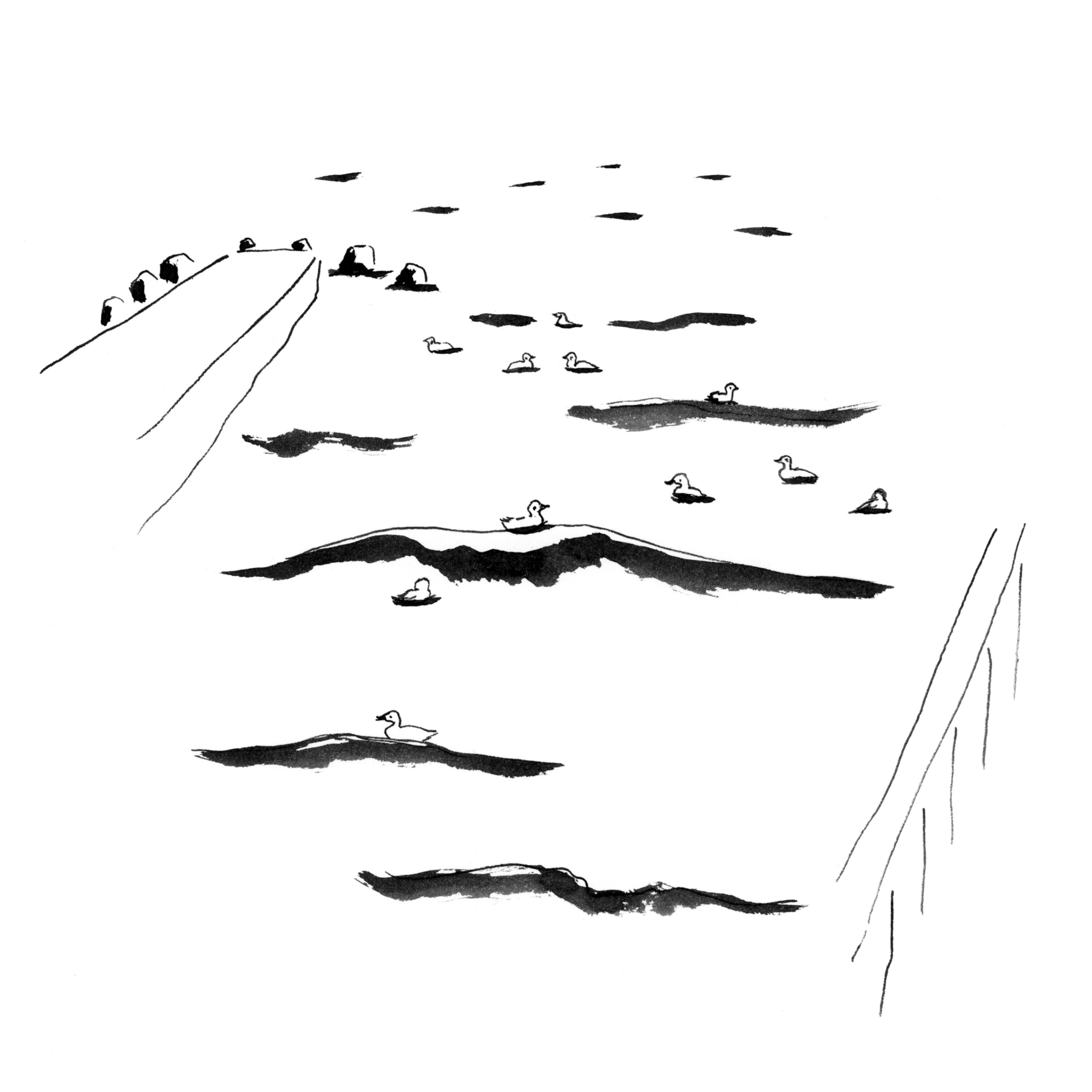

駅を海側に降りて西に数十歩。細い用水路のような川が国道を潜って海へと注いでいる。その日は少し風があり、川の先に目をやると海には珍しく波が立っていた。「あぁ、何だか今日は随分と海らしいじゃないか」とりたてて大きくもない波が、普段の静かすぎる海景に慣れきった目に鮮やかに映る。波は途切れ途切れに白い縞を作り、川の口へと次々に寄せている。そんな川と海のちょうど境目にちらほらと見えた影。鴨の群が浮いていた。こんなところに?呆気にとられて散歩の足が止まる。鴨たちは数羽ごとに散ったり固まったり、海とも川とも言えない水の上で静かに佇んでいる。そこに小さな波がわらわら寄せてくると、皆揃って「ぷわん、ぷわん、」と波乗りをする。その姿が大変可愛らしい。鴨たちが波乗りを楽しんでいるのかその表情からはわからないが、見ているこちらはとても愉快な心持ちである。鴨といえば山側の公園にある大きな池でよく泳いでいるのを見かける。彼らは池の水と海の水がまるで違うことを知っているのだろうか。いや、むしろこの波の生まれる場所さえ知っているかもしれない。海と陸の境が、鴨の「ぷわん、ぷわん、」に揺さぶられて混ざり合う。

コロナウイルスが世に蔓延り始めた春のこと。塩屋の浜には行き場を失った人間たちがぱらぱらと集っていた。学校やお店の閉まった街から漏れ出た人たちは、猫の額程しかない浜辺のところどころに腰掛けた。身を寄せ合って笑い合う男女。ひそひそ話をしながら小石を拾い海へ投げる学生たち。元気な犬に引っ張られる初老の男。海鳥に餌をやるマダム。その上を高く飛ぶ鳶。皆が海へと顔を向け、寄せる波はそれに答えた。そのとき、黄昏の浜がいつもとは違った美しさに染まっていくのを僕は見た。浜がまるごと深呼吸しているような生き生きとした静けさがそこにはあった。海と陸の境がゆるゆると溶けて、その大きな呼吸はぼやけた水平線の向こうへと広がっていくようだった。「そうか、我々は皆、海からやって来たのだな」

塩屋は海と陸のあわいにある街だから、

ときどき、こうしたことが起こる。